![]() 最近放送された『所さんの目がテン!』では、折り紙工学が特集されました。この放送では、折り紙の技術がどのように宇宙開発や建築技術、航空分野に応用され、私たちの未来を大きく変える可能性を秘めているかが詳しく紹介されました。この記事では、その内容をより深く掘り下げ、折り紙工学の魅力と可能性をお伝えします。

最近放送された『所さんの目がテン!』では、折り紙工学が特集されました。この放送では、折り紙の技術がどのように宇宙開発や建築技術、航空分野に応用され、私たちの未来を大きく変える可能性を秘めているかが詳しく紹介されました。この記事では、その内容をより深く掘り下げ、折り紙工学の魅力と可能性をお伝えします。

折り紙工学とは何か?

折り紙工学は、伝統的な折り紙の技術を科学的に発展させた新しい分野です。単に紙を折る技術ではなく、特定の構造を折り畳んで展開することで、立体的な構造物を効率的に作ることができます。この技術は、限られたスペースで大きな機能を発揮する必要がある宇宙ミッションや、コンパクトかつ柔軟性の高い設計が求められる建築分野などで特に注目されています。

折り紙工学の一例として、折り畳んだ状態から広がる太陽電池パネルや、簡易的に持ち運び可能な緊急避難シェルターの設計が挙げられます。この技術は今後、災害対策や持続可能なエネルギーシステムにおいても重要な役割を果たすと考えられています。

ハサミムシの羽に学ぶ展開技術

『目がテン!』の放送では、ハサミムシの羽の折り畳みメカニズムが紹介されました。この昆虫の羽は、折り畳んだ状態から15倍にまで広がる特性を持っています。この自然界の仕組みを模倣することで、宇宙開発における画期的な技術が誕生しました。具体的には、折り畳まれた状態でロケットに搭載し、宇宙空間で大きく展開できる装置や、航空機の軽量化にも応用されています。

『目がテン!』の放送では、ハサミムシの羽の折り畳みメカニズムが紹介されました。この昆虫の羽は、折り畳んだ状態から15倍にまで広がる特性を持っています。この自然界の仕組みを模倣することで、宇宙開発における画期的な技術が誕生しました。具体的には、折り畳まれた状態でロケットに搭載し、宇宙空間で大きく展開できる装置や、航空機の軽量化にも応用されています。

さらに、折り紙工学はこの原理を利用して、軽量でありながら高い耐久性を持つ構造物の設計にも貢献しています。これは限られた材料やスペースで最大限の性能を発揮するという点で、現代の持続可能性の課題を解決する糸口ともなっています。

斉藤一哉准教授の研究

折り紙工学の第一人者である九州大学大学院芸術工学研究院の斉藤一哉准教授は、昆虫の翅(はね)の折りたたみメカニズムに注目した研究を行っています。特に、ハネカクシやハサミムシの翅を模倣した構造設計が彼の研究の中心です。この研究により、次のような技術革新が進められています。

折り紙工学の第一人者である九州大学大学院芸術工学研究院の斉藤一哉准教授は、昆虫の翅(はね)の折りたたみメカニズムに注目した研究を行っています。特に、ハネカクシやハサミムシの翅を模倣した構造設計が彼の研究の中心です。この研究により、次のような技術革新が進められています。

・ハニカム構造材料の開発:軽量かつ強度の高い材料を折り紙技術で作成。建築分野や輸送機器の軽量化に寄与。

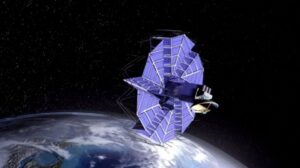

・宇宙ミッションへの応用:コンパクトに折り畳まれた構造を宇宙空間で展開。例えば、人工衛星の太陽光パネルや通信アンテナの設計に活用。

斉藤准教授の研究は、科学技術だけでなくデザインや芸術の分野とも密接に結びついており、新しい可能性を次々と切り開いています。

折り紙工学の未来と可能性

折り紙工学は、私たちの日常生活を大きく変える可能性を秘めています。最新の折り紙ソフトウェアにより、これまで以上に精密で複雑な形状を短時間で設計・製造できるようになりました。これにより、次のような分野での応用が加速しています。

・災害支援:災害現場に持ち運び可能な折り畳み式の避難所や医療設備の開発。

・建築:折り紙技術を活かした柔軟性の高い建築デザイン。美しさと機能性を両立。

・教育:折り紙を通じた科学教育や創造性の育成。子どもたちの新しい学びの場としても注目。

折り紙工学は、単なる技術革新にとどまらず、環境問題や社会課題の解決にも寄与する可能性を秘めています。

まとめ

『目がテン!』で紹介された折り紙工学は、自然界から学ぶことで生まれた最先端の技術です。斉藤一哉准教授をはじめとする研究者たちの取り組みにより、この分野は急速に発展しています。宇宙から建築、日常生活に至るまで、折り紙工学の可能性は無限大です。これからも折り紙工学がもたらす未来に期待が高まります。

コメント